「親から相続した土地が、兄弟との共有名義になっている」「共有者と意見が合わず、売却話が全く進まない」「固定資産税の負担だけが毎年続く…」

埼玉県鶴ヶ島市、坂戸市、川越市エリアで、このような共有持分不動産に関する悩みを抱えていませんか?

実は、2024年から始まった法改正により、共有不動産を取り巻く状況は大きく変わりました。これまでの常識が通用しなくなり、知らずに放置すると大きな不利益を被る可能性すらあります。しかし、この変化は、見方を変えれば膠着した状況を打開する絶好のチャンスでもあります。

この記事では、共有持分売却の専門家として、最新の法改正を踏まえたうえで、共有者と揉めずに売却を成功させるための「正しい知識」と「具体的な交渉術」を、どこよりも分かりやすく徹底解説します。

- 【重要】2024年法改正の衝撃!共有不動産に起きる変化と必須の対策

- 共有者全員の同意は不要?意外と知らない「3つの売却方法」

- 感情論はNG!専門家が実践する「共有者との交渉を円滑に進める5つのステップ」

- 「持分だけだと安くなる」は本当?買取価格のリアルな相場観

- 鶴ヶ島市・坂戸市・川越市エリアで、円満解決を目指すための最善策

この記事を最後まで読めば、複雑で厄介に思える共有持分の売却が、明確な道筋を描けるようになり、長年の悩みから解放される第一歩を踏み出せるはずです。

\土地・建物の無料査定はこちらから/

なぜ?共有持分の土地売却が「難しい」と言われる本当の理由

そもそも、なぜ共有名義の不動産売却はトラブルになりやすいのでしょうか。その根源は、民法で定められた権利関係の複雑さにあります。

不動産に対して何かアクションを起こす際、その内容によって必要な同意のレベルが異なります。

| 行為の種類 | 内容 | 必要な同意 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 保存行為 | 不動産の価値を維持する行為 | 各共有者が単独で可能 | ・建物の簡単な修繕 ・不法占拠者への明け渡し請求 |

| 管理行為 | 不動産を利用・改良する行為 | 各共有者の持分割合の過半数の同意 | ・短期の賃貸借契約 ・賃貸借契約の解除 |

| 変更・処分行為 | 不動産の物理的・法的な状態を大きく変える行為 | 共有者全員の同意 | ・不動産全体の売却 ・大規模リフォーム ・土地の分筆 ・抵当権の設定 |

表を見てわかる通り、土地全体を売却する「処分行為」には、共有者全員の同意が不可欠です。たとえあなたの持分が99%で、他の共有者が1%しか持っていなくても、その1%の共有者が「NO」と言えば、土地全体を売ることはできません。

これが、共有者の一人でも「売りたくない」「価格に納得できない」「今はその話をしたくない」といった状況になると、計画が完全にストップしてしまう最大の理由です。

【警告】2024年法改正で激変!知らないと損する共有不動産の「新常識」

「共有者と話がまとまらないから、しばらく放置しておこう」――その考えは、今すぐ改める必要があります。

2023年から2024年にかけて施行された法改正により、共有不動産を取り巻くルールは劇的に変化しました。特に重要な2つのポイントを解説します。

1. 相続登記の完全義務化(2024年4月1日~)

これまで任意だった相続登記が、2024年4月1日から法律上の義務となりました。

- 義務の内容: 不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。

- 罰則: 正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性がある。

- 過去の相続も対象: この法律は過去に発生した相続にも適用されます。2024年4月1日より前に相続した不動産も、施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に登記が必要です。

これは、国が「所有者不明土地」問題を解決するために本腰を入れた証拠です。共有名義のまま放置し、次の世代、また次の世代へと相続が繰り返されると、権利関係はネズミ算式に複雑化し、もはや誰も手が付けられない「塩漬け不動産」になってしまいます。

この「相続登記の義務化」は、売却に消極的な共有者に対して「放置はできない」という事実を伝え、話し合いのテーブルについてもらうための強力な交渉材料になります。

2. 共有物に関する民法改正(2023年4月1日~)

相続登記義務化と合わせて、共有物の管理や分割に関するルールも見直されました。これにより、これまで手詰まりだった状況を打開できる可能性が生まれました。

- 所在等不明共有者への対応: 連絡が取れない、どこにいるか分からない共有者がいる場合、裁判所に申し立てることで、その不明者の持分を除いた他の共有者の同意で、共有物の変更行為(リフォームなど)が可能になりました。さらに、不明者の持分を他の共有者が取得したり、第三者に売却したりする手続きも整備されました。

- 管理ルールの合理化: 共有物の管理に関するルールのうち、共有者に与える影響が軽微なものについては、同意要件が緩和されました。

- 共有物分割手続きの円滑化: 裁判で共有物分割を行う際の手続きが、より円滑に進むように見直されました。

これらの法改正は、共有不動産の問題を「放置」から「解決」へと向かわせる大きな後押しとなります。専門的な内容も多いため、「法改正によって、私たちにはこんな選択肢が生まれた」という点を専門家から共有者に説明してもらうことが、円満解決への近道です。

\土地・建物の無料査定はこちらから/

膠着状態を打ち破る!共有持分を売却する3つの現実的な選択肢

「全員の同意がないと売れないなら、もう諦めるしかないのか…」そう思うのはまだ早いです。共有持分不動産を現金化するには、大きく分けて3つの方法があります。

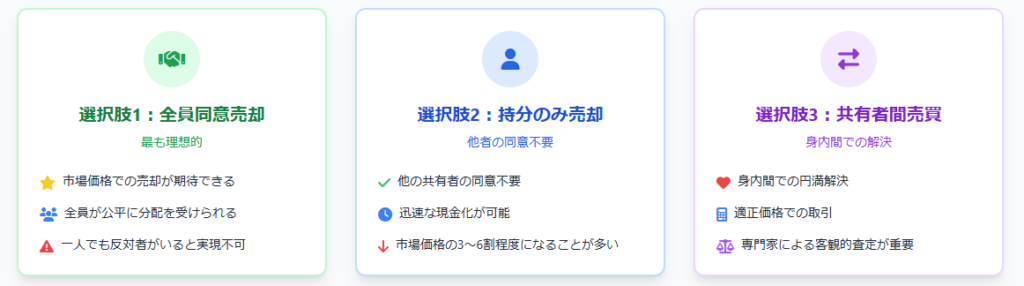

選択肢1:共有者全員の同意を得て「不動産全体」を売却する(最も理想的)

最も理想的で、最も高く売れる可能性がある方法です。共有者全員が売却に合意し、一つの不動産として市場で売却します。買主にとっては権利関係がクリーンな完全な所有権を得られるため、市場価格での売却が期待できます。

しかし、前述の通り、一人でも反対者がいれば実現しません。全員の足並みを揃えるための丁寧な調整が不可欠です。

選択肢2:自分の「共有持分のみ」を売却する

意外に知られていませんが、自分の持分だけを売却する場合、他の共有者の同意は法律上不要です。民法第819条で、各共有者はその持分を自由に処分できると定められています。

これにより、他の共有者の意向に関わらず、自分の資産を現金化できる道が開かれます。ただし、この方法には大きな注意点があります。

- 買主が限定される: 土地全体の所有権ではなく、一部の権利(持分)だけを購入したいという一般の買主はほとんどいません。そのため、主な売却先は、共有持分を専門に扱う不動産買取業者となります。

- 売却価格が相場より安くなる傾向: 買取業者は、購入後に他の共有者と交渉したり、裁判を起こして共有物分割請求をしたりする手間やリスク、費用を織り込んで価格を査定します。そのため、不動産全体の市場価格に持分割合を掛けた金額よりも、かなり低い価格(一般的には市場価格の3割~6割程度)になることが多いです。

この方法は、共有者との関係が悪化してしまい、どうしても話し合いが進まない場合の「最終手段」と考えるのが良いでしょう。売却後に、新たな持分権者(買取業者)と他の共有者との間でトラブルが発生する可能性もゼロではありません。

選択肢3:他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう(または自分が買い取る)

共有者の中に、その不動産を単独で所有したいと考えている人がいれば、その人に自分の持分を売却(買い取ってもらう)する方法です。逆に、自分が資金を用意できるのであれば、他の共有者の持分を買い取り、単独所有にしてから自由に売却することも可能です。

身内間の売買となるため、価格設定で揉めないよう、専門家による客観的な査定価格を基準に話し合うことが重要です。

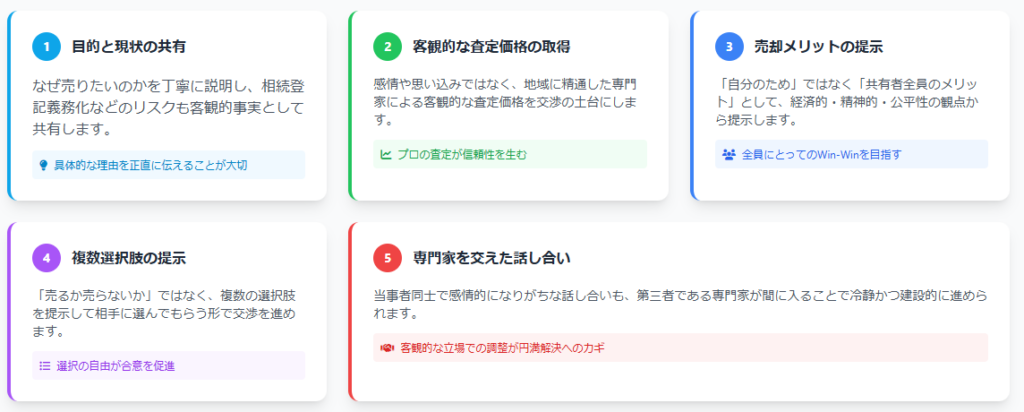

プロが実践!共有者との調整を円滑に進める「交渉の5ステップ」

共有持分売却の成否は、共有者との調整にかかっていると言っても過言ではありません。感情的な対立を避け、円満解決に導くための具体的なステップをご紹介します。

ステップ1:目的と現状の共有(なぜ売りたいのか)

まずは、なぜ自分が売却したいのかを丁寧に説明します。「固定資産税の負担が重い」「子供の学費が必要」「使わない不動産を維持管理していくのが難しい」など、具体的な理由を正直に伝えましょう。同時に、前述した「相続登記の義務化」など、放置しておくことのリスクも客観的な事実として共有します。

ステップ2:客観的な査定価格の取得

価格の話は最も揉めやすいポイントです。感情や思い込みで話すのではなく、地域に精通した不動産会社に査定を依頼し、「プロが算出した客観的な価格」を交渉の土台にしましょう。私たち株式会社ホームラボでは、鶴ヶ島市・坂戸市・川越市エリアの最新の取引事例や市場動向を熟知しており、精度の高い無料査定が可能です。

ステップ3:売却によるメリットの提示

売却を「自分のため」だけでなく、「共有者全員のメリット」として提示することが重要です。

- 経済的メリット: 全員がまとまった現金を手に入れられる。今後の固定資産税や修繕費の負担から解放される。

- 精神的メリット: 不動産の管理や将来の相続に関する心配事がなくなる。

- 公平性: 査定価格に基づいて公平に分配できる。

ステップ4:複数の選択肢を提示する

「売るか、売らないか」の二者択一ではなく、複数の選択肢を提示して相手に選んでもらう形にすると、交渉がスムーズに進みやすくなります。

- 案1: 全員で協力して、市場価格で高く売却する。

- 案2: もしこの不動産を使い続けたいなら、私の持分を査定価格に基づいて買い取ってもらえないか。

- 案3: どうしても話がまとまらない場合は、やむを得ず私の持分のみを専門業者に売却することも検討せざるを得ない。

ステップ5:専門家を交えて話し合う

当事者同士では感情的になりがちな話し合いも、第三者である専門家が間に入ることで、冷静かつ建設的に進められます。法律や税金に関する正確な情報を提供し、全員が納得できる着地点を探るお手伝いをします。特に、遠方に住む共有者がいる場合など、専門家が代理で連絡や調整を行うことで、負担を大幅に軽減できます。

\土地・建物の無料査定はこちらから/

鶴ヶ島市・坂戸市・川越市での共有持分売却なら、地域密着のホームラボへ

共有持分の売却は、法律知識、不動産市場の知見、そして何よりデリケートな人間関係を調整する交渉力が求められる、非常に専門性の高い分野です。

私たち株式会社ホームラボは、鶴ヶ島市で創業し、坂戸市、川越市をはじめとする周辺エリアの不動産に長年携わってきました。地域に根差した営業活動で培った豊富な経験と情報網、そして何よりも「お客様一人ひとりの事情に寄り添う」ことを大切にしています。

- 地域密着の強み: エリアの特性や相場を熟知しているため、的確な査定と販売戦略をご提案できます。

- 経験豊富なスタッフ: 共有持分のような複雑な案件も、経験10年以上のベテランスタッフが多数在籍しており、安心してご相談いただけます。

- ワンストップ対応: 査定から共有者様との調整、売却活動、契約、引き渡しまで、迅速かつ丁寧な対応で一貫してサポートします。他社で断られたような難しい案件でも、解決に向けて全力で取り組みます。

長年解決できなかった共有持分の悩み、ぜひ一度私たちにご相談ください。お客様にとって最善の解決策を一緒に見つけ出します。

よくある質問(FAQ)

- Q1. 共有者の一人が行方不明です。もう売却は不可能ですか?

-

A1. いいえ、諦める必要はありません。2023年4月の民法改正により、裁判所に申し立てることで、行方不明の共有者の持分を他の共有者が取得したり、売却したりする制度ができました。手続きは専門的になりますので、まずは私たち専門家にご相談ください。

- Q2. 共有持分だけを売却すると、価格はかなり安くなると聞きました。本当ですか?

-

A2. はい、その傾向はあります。不動産全体を売却する場合に比べて、一般的には市場価格の3割~6割程度になることが多いです。これは、買取業者が購入後の交渉リスクや費用を価格に反映させるためです。まずは共有者全員での売却を目指し、持分のみの売却は最終手段と考えることをお勧めします。

- Q3. 相続登記の義務化は、何十年も前に亡くなった祖父名義の土地にも適用されますか?

-

A3. はい、適用されます。法律の施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続であっても、施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に相続登記を行う義務があります。放置していると過料の対象になる可能性があるため、早急な対応が必要です。

- Q4. 売却に反対する共有者から、持分を買い取る際の価格はどう決めればいいですか?

-

A4. 当事者間の話し合いで決めるのが基本ですが、トラブルを避けるためには、第三者である不動産会社に査定を依頼し、その査定価格を基準に交渉することをお勧めします。客観的な指標があることで、お互いが納得しやすくなります。

- Q5. 共有者全員が遠方に住んでいます。手続きは可能ですか?

-

A5. はい、可能です。売却に関するご相談や査定、共有者様へのご連絡、契約手続きの多くは、電話、メール、郵送などで進めることができます。私たちが代理人として調整役を担うことも可能ですので、遠方にお住まいの方でも安心してご依頼いただけます。

- Q6. 相談や査定をお願いするだけで、費用はかかりますか?

-

A6. いいえ、ご相談や査定は無料です。株式会社ホームラボでは、お客様が納得いくまでじっくりお話を伺い、最適なご提案をいたします。売却を無理強いすることは一切ありませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

\土地・建物の無料査定はこちらから/