「お隣との境界、本当に大丈夫ですか?」

長年住み慣れた土地、あるいは新しく購入した夢のマイホーム。しかし、その土地の「境界線」が、ある日突然、深刻なトラブルの火種になることがあります。埼玉県鶴ヶ島市、坂戸市、川越市エリアでも、土地の境界をめぐる相談は後を絶ちません。

「昔からこうだったから」「だいたいこの辺りだろう」そんな曖昧な認識が、隣人との関係を悪化させ、最悪の場合、裁判にまで発展し、多額の費用と時間を失うことになりかねません。

この記事では、鶴ヶ島市、坂戸市、川越市エリアの不動産に精通した専門家の視点から、土地の境界トラブルの具体的な事例、裁判を避けて円満に解決するためのロードマップ、そして将来のトラブルを未然に防ぐための予防策まで、徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたの大切な資産と平穏な暮らしを守るための知識がすべて手に入ります。

- 土地の境界には、公的な「筆界」と私的な「所有権界」の2種類があり、このズレがトラブルの主な原因となる

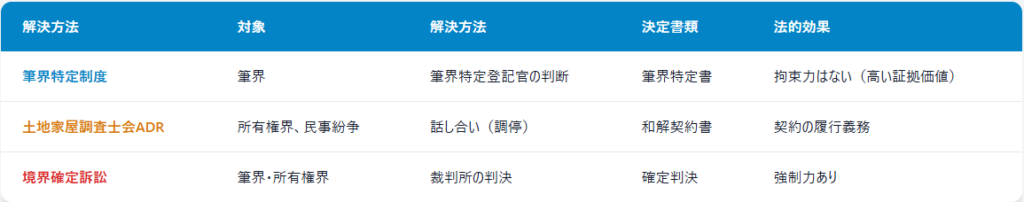

- 境界トラブルの解決策は、当事者間の話し合いから、筆界特定制度、ADR(裁判外紛争解決手続)、境界確定訴訟まで複数存在する

- 裁判を避けるなら、公的機関が境界を示す「筆界特定制度」が有効。裁判より迅速かつ低コストで、高い証拠能力を持つ

- 話し合いでの解決を目指すなら、専門家を交えた「ADR」がおすすめ。当事者双方が納得できる着地点を探れる

- トラブルを未然に防ぐには、土地購入時や相続時に境界を明確にし、「永続性のある境界標」を設置することが極めて重要

- 万が一トラブルになっても、感情的にならず、まずは専門家に相談することが、円満解決への一番の近道である

\土地・建物の無料査定はこちらから/

「まさか我が家が…」境界トラブルはなぜ起こるのか?

土地の境界トラブルは、決して他人事ではありません。特に、古くからの土地と新しい住宅地が混在する鶴ヶ島市、坂戸市、川越市のようなエリアでは、様々な要因が絡み合って問題が発生しやすくなっています。

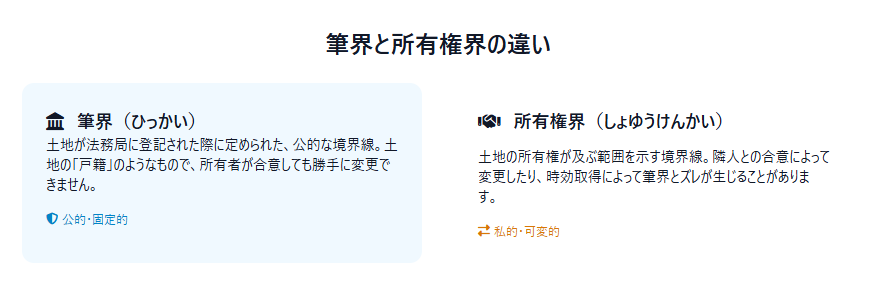

筆界と所有権界、この2つの「境界」が元凶だった

トラブルの根源を理解するために、まず2種類の「境界」について知る必要があります。

- 筆界(ひっかい): 土地が法務局に登記された際に定められた、公的な境界線のことです。これは土地の区画を示す線であり、土地の所有者同士が合意しても勝手に変更することはできません。いわば、土地の「戸籍」のようなものです。

- 所有権界(しょゆうけんかい): 土地の所有権が及ぶ範囲を示す、私的な境界線のことです。隣人との合意によって変更したり、時効取得(長年、自分の土地として占有し続けることで所有権を得ること)によって筆界とズレが生じたりすることがあります。

本来、この「筆界」と「所有権界」は一致しているはずですが、過去の測量技術が未熟だったり、土地の一部を売買した際に分筆登記を怠ったり、あるいは知らぬ間に隣人が越境して利用していたりすることで、ズレが生じます。この「ズレ」をどちらが本当の境界だと認識しているかで、深刻なトラブルに発展するのです。

よくある境界トラブルの典型例

具体的にどのようなトラブルが起きるのでしょうか。代表的なケースを見てみましょう。

- ケース1:購入した土地の一部を隣人が使っていた

家を建てるために土地を購入し、測量してみたら、隣家のブロック塀や庭木が自分の土地にはみ出していた、という典型的な例です。撤去を求めても「昔からこうだった」と主張され、泥沼化することがあります。 - ケース2:境界標が見当たらず、境界が特定できない

昔設置した木杭が腐ってしまったり、工事や災害でコンクリート杭がなくなってしまったりして、境界の目印がどこにもないケースです。お互いの主張が食い違い、トラブルの原因となります。 - ケース3:木の枝や構造物が越境している

隣家の木の枝が自分の敷地まで伸びてきて落ち葉の掃除が大変、あるいはエアコンの室外機が境界線を越えて設置されている、といったケースです。民法の改正(2023年4月施行)により、越境した枝は、催促しても相手が切らない場合、自分で切り取ることができるようになりましたが、それでも感情的なしこりは残りやすい問題です。 - ケース4:親の代からの曖昧な認識

「親の代から、あの石垣が境界だと聞いていた」といった曖昧な認識が、相続を機に表面化するケースです。代替わりして、改めて測量したところ、認識と全く違っていたということが発覚し、長年の信頼関係が崩れることもあります。

トラブル発生!その時、絶対にやってはいけないこと・やるべきこと

もし、お隣との間で境界問題が持ち上がったら、どう対応すべきでしょうか。ここで初期対応を間違えると、解決できる問題もこじれてしまいます。

絶対にやってはいけないこと

- 感情的に相手を責める: 「なぜ越境しているんだ!」と感情的に詰め寄るのは最悪の対応です。相手にも相手の言い分があり、関係が悪化するだけです。

- 無断で越境物を撤去する: たとえ自分の土地にはみ出しているものでも、勝手に撤去すると器物損壊罪などに問われる可能性があります。

- 曖昧な内容で合意する: 「じゃあ、今回はこれで」といった口約束だけで済ませてはいけません。後で「言った、言わない」の争いになります。

まず、やるべきこと

- 冷静に資料を集める: 感情的になる前に、客観的な事実を確認します。法務局で以下の資料を取得しましょう。

- 公図(こうず): 土地の区画や地番が記載された地図。大まかな位置関係を把握できます。

- 地積測量図(ちせきそくりょうず): 土地の面積や形状、境界標の位置が記録された図面。これが最も重要な資料の一つです。ただし、古いものは精度が低い場合もあります。

- 登記事項証明書(登記簿謄本): 土地の所有者や面積などの情報が記載されています。

- 現状の写真を撮る: 境界付近の状況、越境していると思われる物などを、日付がわかるように複数枚撮影しておきましょう。後々の交渉や手続きで有力な証拠になります。

\土地・建物の無料査定はこちらから/

裁判は避けたい!円満解決への4ステップ・ロードマップ

当事者同士で争う裁判は、時間も費用も精神的負担も大きいものです。できれば避けたいと誰もが思うでしょう。ここでは、裁判を回避し、円満に解決するための現実的な4つのステップをご紹介します。

ステップ1:専門家を交えた当事者間の話し合い

まず目指すべきは、当事者同士の話し合いによる解決です。ただし、当事者だけでは感情的になりがちなので、中立公正な立場の専門家、特に土地家屋調査士に立ち会ってもらうことを強く推奨します。

土地家屋調査士は、境界確定のプロフェッショナルです。法務局の資料を読み解き、現地を測量して、客観的なデータに基づいた境界(筆界)案を提示してくれます。専門家が間に入ることで、冷静な議論が可能になり、お互いが納得できる合意点を見つけやすくなります。

話し合いで合意できたら、必ず「筆界確認書(境界確認書)」という書面を作成し、双方が署名・捺印して、図面と共に保管します。これにより、将来のトラブルを防止できます。

ステップ2:【公的判断】筆界特定制度を利用する

話し合いがまとまらない、あるいは相手が話し合いに応じてくれない場合に非常に有効なのが、法務局が実施している「筆界特定制度」です。

これは、裁判ではなく行政手続きによって、法務局の筆界特定登記官が、専門家(筆界調査委員)の意見を聴きながら、公的な境界線である「筆界」を特定してくれる制度です。

筆界特定制度のメリット

- 迅速性: 裁判だと平均約2年かかるのに対し、筆界特定制度は多くが半年から1年程度で結論が出ます

- 低コスト: 申請手数料は数千円程度で、測量費用は別途かかりますが、裁判に比べれば費用を抑えられます

- 相手の協力が不要: 相手が非協力的でも、自分一人で申請手続きを進めることができます

- 高い証拠能力: 筆界特定の結果に裁判のような強制力はありませんが、公的機関が専門家の意見に基づき判断したものであるため、非常に高い証拠価値があり、後の裁判でも尊重されます

この制度を利用することで、「公的な判断」として境界が明らかになるため、相手も無視できなくなり、問題解決の大きな一歩となります。

ステップ3:【話し合いでの解決】ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する

「筆界は分かったけど、長年の利用実態も考慮して、お互いが納得できる形で所有権の範囲を決めたい」

このようなケースで有効なのが、ADR(裁判外紛争解決手続)です。これは、各地の土地家屋調査士会などが運営する「境界問題相談センター」で行われる「調停」手続きです。

ADRの特徴

- 話し合いが基本: 筆界特定が「判断」を下すのに対し、ADRは土地家屋調査士と弁護士が調停人となり、当事者間の話し合いを仲介して、和解を目指します。

- 所有権界も扱える: 公法上の筆界だけでなく、時効取得などを考慮した「所有権界」についても話し合い、柔軟な解決が可能です。

- 合意形成が目的: 白黒つけるのではなく、双方が納得できる合意(和解契約)を形成することを目的とします。

相手方が話し合いに応じる姿勢がある場合に、非常に有効な手段です。和解が成立すれば、法的な効力を持つ和解契約書が作成されます。

| 解決方法 | 対象 | 解決方法 | 決定書類 | 法的効果 |

|---|---|---|---|---|

| 筆界特定制度 | 筆界 | 筆界特定登記官の判断 | 筆界特定書 | 拘束力はない(高い証拠価値) |

| 土地家屋調査士会ADR | 所有権界、民事紛争 | 話し合い(調停) | 和解契約書 | 契約の履行義務 |

ステップ4:【最終手段】境界確定訴訟

あらゆる手段を尽くしても解決しない場合の最終手段が、裁判所に判断を委ねる「境界確定訴訟」です。

この訴訟は、原告が勝ち、被告が負けるという通常の裁判とは少し異なり、裁判所が職権で証拠を調べ、最終的に境界線を確定する判決を下します。判決には強制力があり、当事者はそれに従わなければなりません。

しかし、前述の通り、多大な時間と費用、そして精神的負担を伴います。また、隣人との関係は修復不可能になる可能性が極めて高いでしょう。この方法は、他のすべての選択肢を検討し尽くした後の、最後の手段と考えるべきです。

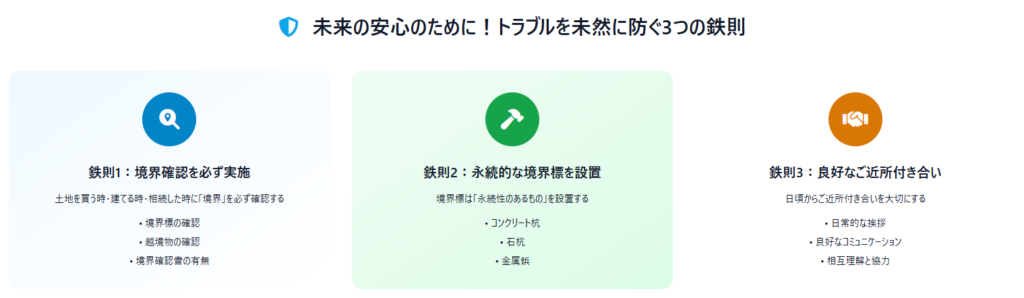

未来の安心のために!トラブルを未然に防ぐ3つの鉄則

ここまでトラブル解決法を見てきましたが、最も重要なのはトラブルを「起こさない」ことです。あなたの大切な資産を守るために、以下の3つの鉄則を必ず実行してください。

鉄則1:土地を買う時・建てる時・相続した時に「境界」を必ず確認する

土地の売買や相続、新築・増改築は、境界を確認する絶好の機会です。

- 境界標の確認: 現地に足を運び、すべての境界標(コンクリート杭、金属標など)が揃っているか、地積測量図と照らし合わせて確認しましょう。もし境界標がなければ、売主や専門家に依頼して設置してもらう必要があります。

- 越境物の確認: ブロック塀、庭木、建物の庇(ひさし)などが越境していないか、目視でしっかり確認します。

- 「境界確認書」の有無: 隣地所有者との間で「境界確認書」が取り交わされているか確認しましょう。これがあれば、境界に関する合意があることの証明になります。

鉄則2:境界標は「永続性のあるもの」を設置する

測量の際に打たれる木杭はあくまで仮のものです。数年で腐ったり動いたりしてしまうため、必ずコンクリート杭、石杭、金属鋲といった永続性のある境界標を、土地家屋調査士に依頼して正確な位置に設置しましょう。これが、将来にわたってあなたの土地の範囲を明確に示す、最も確実な方法です。

鉄則3:日頃からご近所付き合いを大切にする

技術的な対策も重要ですが、最終的には人と人との関係です。日頃から挨拶を交わし、良好なコミュニケーションを保つことが、いざという時の話し合いをスムーズにし、無用なトラブルを防ぐ最良の「防波堤」となります。

\土地・建物の無料査定はこちらから/

まとめ:境界問題は「先延ばし」が最も危険

土地の境界問題は、複雑で感情的な対立に発展しやすい、非常にデリケートな問題です。しかし、見てきたように、裁判に至らずとも解決するための道筋はいくつも用意されています。

最も危険なのは、「面倒だから」「気まずいから」と問題を先延ばしにすることです。時間が経てば経つほど、関係者は代替わりし、証拠は失われ、問題は複雑化していきます。

もし、あなたの土地の境界に少しでも不安を感じたら、あるいは既にお隣との間で不穏な空気が流れているなら、決して一人で抱え込まないでください。感情的になる前に、まずは客観的な資料を集め、できるだけ早い段階で専門家へ相談することが、時間と費用、そして何よりあなたとご家族の平穏な暮らしを守るための、最も賢明で確実な一歩です。

私たち株式会社ホームラボは、鶴ヶ島市、坂戸市、川越市エリアの不動産事情に精通し、このような複雑な境界問題についても、親身になってご相談に応じています。豊富な知識と経験を持つ専門家として、あなたにとって最善の解決策を一緒に考えさせていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

- 境界確定の測量には、どれくらいの費用がかかりますか?

-

土地の広さ、形状、隣接地の数、資料の有無などによって大きく異なりますが、一般的な住宅地の場合、土地家屋調査士に依頼する境界確定測量で数十万円(例:30万円~80万円程度)かかることが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、事前に見積もりを取って確認することが重要です。

- 境界標が一つも見当たらないのですが、どうすればいいですか?

-

まずは法務局で公図や地積測量図を取得し、おおよその位置を確認します。その上で、土地家屋調査士に依頼して、過去の資料や周辺の状況から筆界点を復元してもらい、隣地所有者立ち会いのもとで新しい境界標を設置する必要があります。勝手に設置するのは絶対にやめてください。

- 隣人が話し合いや境界の立ち会いに全く応じてくれません。どうすればいいですか?

-

相手が話し合いに一切応じない場合、当事者間の解決は困難です。このようなケースこそ、「筆界特定制度」の利用が非常に有効です。この制度は相手の同意や立ち会いがなくても、あなた一人で申請し、手続きを進めることができます。法務局からの通知が届けば、相手も無視できなくなる可能性が高いです。

- 親の代からの口約束で「ブロック塀の中心が境界」と聞いていましたが、測量したら違いました。どうなりますか?

-

口約束だけでは法的な効力は弱く、原則として登記された「筆界」が優先されます。しかし、長年にわたり双方がそのブロック塀を境界として認識し、占有してきた事実がある場合、「所有権界」が移動している(時効取得が成立している)可能性も考えられます。この場合、筆界特定制度で筆界を明らかにした上で、ADRや当事者間の話し合いで所有権界について合意形成を目指す、という二段階の解決が考えられます。

- 境界が未確定の土地を売却したいのですが、可能ですか?

-

境界が未確定のまま土地を売却することは、買主にとって将来のトラブルリスクとなるため、非常に困難です。売却価格が大幅に下がったり、そもそも買い手が見つからなかったりする可能性が高いでしょう。スムーズに、そして適正な価格で売却するためには、売却前に境界を確定させておくことが不可欠です。訳あり物件を専門とする買取業者に売却する方法もありますが、一般的には市場価格より安くなる傾向があります。まずは境界確定を目指すことをお勧めします。

\土地・建物の無料査定はこちらから/